“Itu juga akan menciptakan banyak simpul-simpul ekonomi apalagi itu kan di kawasan ekonomi khusus ya. Jadi penduduk sekitar bisa mempunyai misalnya, mempunyai penginapan yang bisa disewakan pada para pekerja-pekerjanya, jadi menurut kami ya komunitinya,” ujar Rosan.

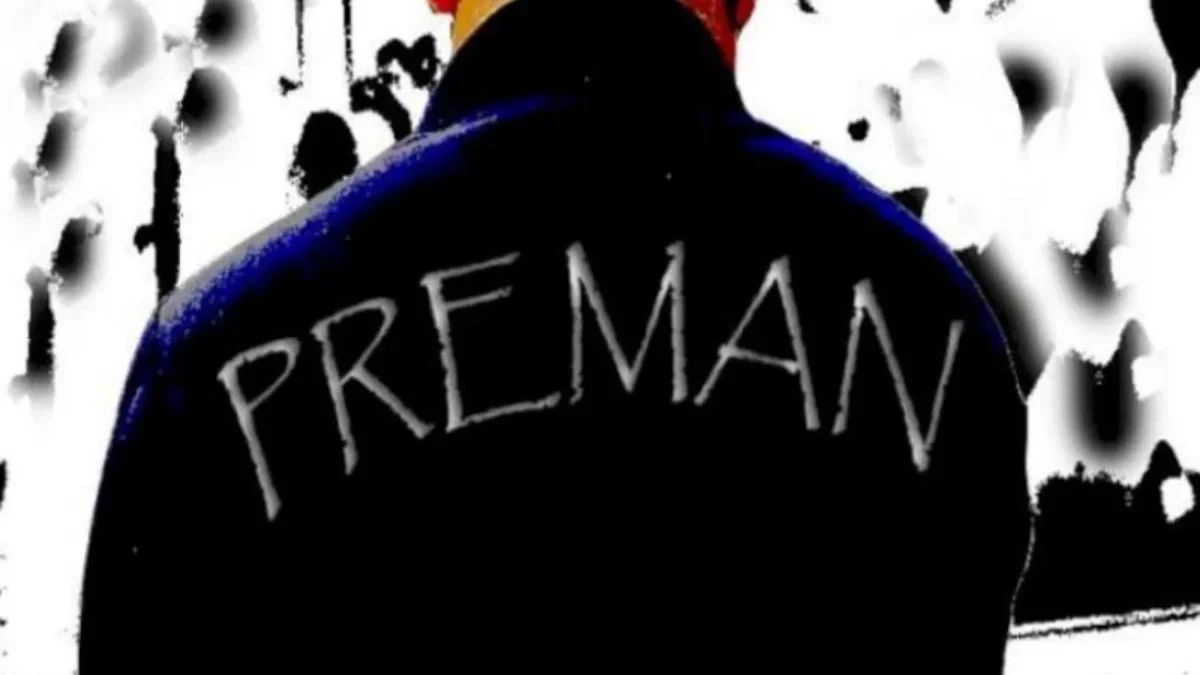

Asal Muasal Budaya Premanisme Ormas di Indonesia

Budaya premanisme telah berakar sejak masa penjajahan kolonial, di mana istilah “preman” berasal dari kata Belanda “vrijman” yang awalnya merujuk pada orang bebas.

Namun, seiring waktu berubah makna menjadi kelompok yang hidup di luar tatanan hukum dan norma sosial. Konsep civil society, yang menjadi dasar ormas, diadopsi dari pemikiran Barat seperti Cicero dan filsuf Romawi Kuno, kemudian berkembang melalui Revolusi Industri dan kapitalisme di Eropa.

Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan

Di Indonesia, ormas muncul seiring dengan modernisasi pada era kolonial, terutama ketika Belanda memperkenalkan sistem perkebunan dan pendidikan modern. Organisasi seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912) menjadi pionir gerakan sosial-politik yang menggabungkan aspirasi kebangsaan dan keagamaan.

Pasca-kemerdekaan, ormas berkembang pesat pada 1950-an di bawah sistem demokrasi parlementer, tetapi mengalami represi selama era Demokrasi Terpimpin Sukarno dan Orde Baru Soeharto, di mana negara mengontrol ruang gerak masyarakat sipil.

Hubungan ormas dengan premanisme mulai terlihat jelas pada era Orde Baru (1966–1998). Rezim Soeharto menggunakan Ormas sebagai alat politik untuk mengkonsolidasi kekuasaan, seperti Pemuda Pancasila yang direkrut dari kalangan preman dan kriminal untuk melawan kelompok kiri.

Didirikan oleh elit militer seperti Abdul Haris Nasution, organisasi ini merekrut preman untuk memberantas komunisme pada 1965–1966.

Kini, mereka tetap berpengaruh dalam politik praktis dengan jaringan kekerasan yang terorganisir. Militer dan intelijen seperti Ali Moertopo membina kelompok preman untuk mengamankan pemilu, mengintimidasi oposisi, dan memastikan kemenangan Golkar.

Pasca terjadinya reformasi 1998, ormas kehilangan arah dan patron, tetapi segera beradaptasi membangun jaringan independen yang bergerak sesuai dengan kepentingan kapital.

Mereka beralih ke bisnis perlindungan, pemerasan, dan mobilisasi massa untuk kepentingan politik lokal. Bahkan, paling parah bisa menciptakan kerusuhan tertentu untuk mengganggu pihak yang dipesan.